没有手持针筒的操作,没有直接参与抢救的紧张,当护理专业学生第一次踏入外科领域,“认知”二字成为关键词。在空军军医大学第一附属医院为期一周的外科认知实习中,护理专业24级学生林子建以观察者的身份,透过一道道门缝、一扇扇玻璃窗,窥见了外科护理的真实模样,也触摸到了这份职业背后沉甸甸的责任与温度。

初见:白大褂里的“旁观者”视角

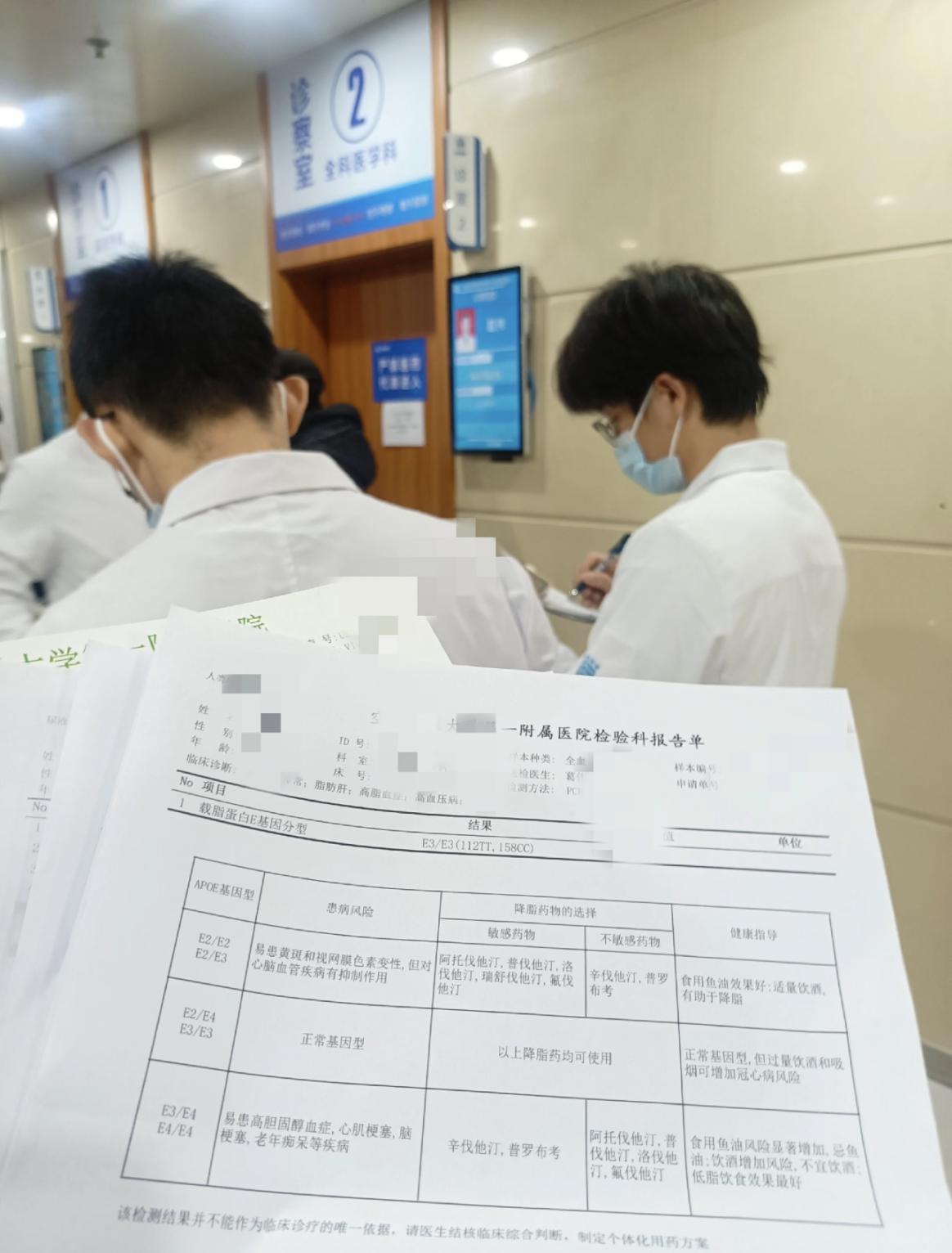

8月的清晨,阳光透过空军军医大学第一附属医院门诊楼的玻璃幕墙,在地面投下斑驳的光影。林子建穿着洗得发白的白大褂,胸前别着写有“护理实习生”的胸牌,站在外科住院部的护士站外,心脏忍不住加速跳动。

“认知实习的核心是‘看’与‘听’,你们的任务是观察流程、熟悉环境、理解职责,暂时不需要动手操作。”带教老师王护士长的话像一颗定心丸,却也让林同学生出一丝好奇——不操作的实习,能学到什么?

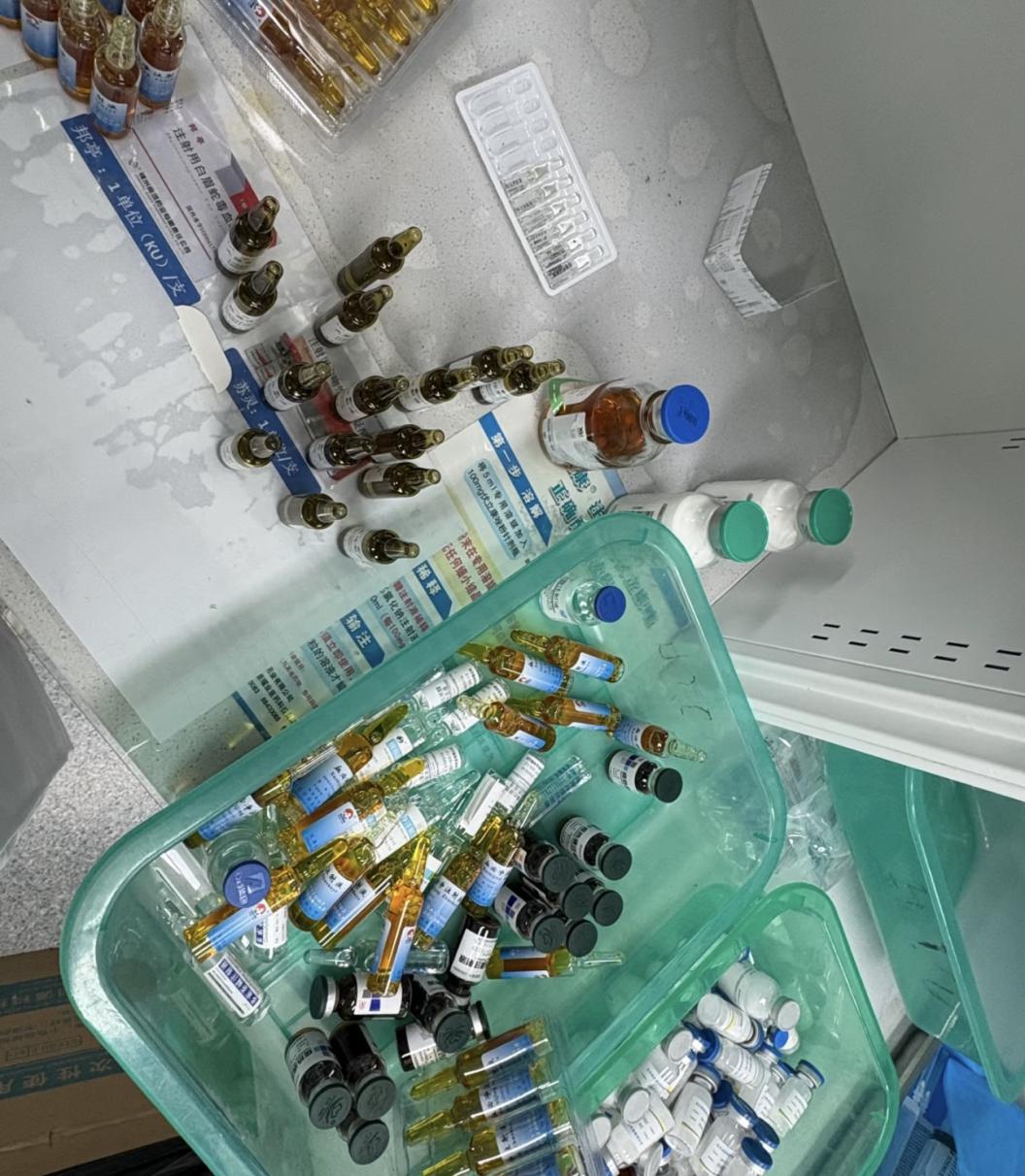

外科病房的走廊比课本上描述的更忙碌。推床的轱辘声、心电监护仪的“滴滴”声、护士站电话的铃声、医生与家属低声沟通的话语……各种声音交织成独特的“病房交响曲”。王护士长带着他们从护士站开始“扫盲”:“左手边是治疗室,所有静脉用药都在这里配置;右手边是处置室,处理伤口换药、标本存放都在这里进行;走廊尽头是污物间,垃圾分类有严格规范……”

在3床病房门口,林同学看到一名护士正弯腰给术后患者讲解翻身技巧。“来,慢慢往左侧翻一点,用这个枕头垫在腰后,舒服些吗?”她的声音轻柔,手上的动作却很有力量,帮患者调整姿势时,手指特意避开了伤口敷料的位置。“注意到了吗?”王护士长在林同学耳边轻声说,“外科患者术后护理,‘保护伤口’是底线,‘舒适’是追求,这两个点都要通过观察患者的反应来调整。”

那一刻林子建忽然明白,“不操作”不代表“不学习”。那些看似简单的动作里,藏着对患者的细致考量——这正是认知实习要教会他们的第一课:护理的每一个细节,都始于对患者需求的观察。

观察:手术室外的“隐形战线”

“今天有台腹腔镜胆囊切除术,你们可以去手术室外围观摩术前准备。”实习第二天的早上,王护士长的话让大家瞬间兴奋起来。手术室对护理学生而言,始终带着一层神秘的面纱。

换好参观服,穿过两道感应门,林子建和同学们站在了手术室的清洁走廊。与病房的热闹不同,这里安静得能听到自己的呼吸声。护士小李正在术前准备间核对器械包,她戴着无菌手套的双手在器械盘上翻飞,每拿起一件器械都要与清单上的名称、数量核对一遍,嘴里还轻声念着:“止血钳3把、持针器1把、缝合针线2包……”

“为什么要念出来?”实习同学张宇忍不住问。小李抬头笑了笑:“这是‘双人核对’制度的一部分,念出来能让旁边的同事听到,相当于再复核一次,避免差错。外科手术器械缺一不可,哪怕少了一根缝合针,都可能造成严重后果。”

透过手术室的观察窗,林子建看到了更震撼的场景。手术台上,医生专注于操作;手术台下,巡回护士正根据主刀医生的指令递上器械,器械护士则精准地将用过的器械回收、擦拭、分类摆放。虽然隔着玻璃听不见声音,但三人之间的眼神交流、默契配合,仿佛一场无声的舞蹈。

“巡回护士就像手术间的‘大管家’。”王护士长在一旁解释,“患者的体位摆放是否符合手术需求、器械是否灭菌合格、术中用血准备是否到位、甚至室温是否适宜,都是她们要操心的事。”她指着观察窗里护士记录的动作说,“你们看,她每15分钟会记录一次患者的生命体征、出血量,这些数据是手术安全的重要保障。”

那天下午,林子建在复苏室看到了术后患者的苏醒过程。一名患者醒来后情绪烦躁,嘴里反复说着“疼”。护士没有立刻呼叫医生,而是握住患者未输液的手说:“我知道刀口有点疼,忍一忍,止痛药马上就到。你看,你的家人就在外面等着呢,咱们好好恢复,很快就能见到他们了。”简单的几句话,竟让患者渐渐平静下来。

“外科患者术后疼痛、焦虑是常态,护理不仅要关注生理指标,更要安抚心理。”王护士长的话让林子建想起课本上的“整体护理”理念,此刻才真正理解,这六个字不是抽象的概念,而是融入每一个眼神、每一句话里的实践。

倾听:病房里的“故事课”

认知实习的第三天,大家开始分组跟随护士进行“一对一”观察。林子建被分到了胃肠外科,跟着李护士负责8-12床的患者护理。

8床是一位65岁的胃癌术后患者,子女都在外地,只有老伴每天来送饭。早上查房时,李护士照例询问患者的进食情况。“今天的粥喝了多少?”“就喝了两口,没胃口。”患者的声音有气无力。李护士没有转身离开,而是坐在床边的椅子上:“阿姨,我看您昨天的饭剩了不少,是不是觉得味道不合口?”

老太太叹了口气:“不是不合口,就是觉得麻烦,吃饭也要人喂,活着净给人添麻烦。”李护士笑着说:“您这话说的,恢复都是慢慢来的。昨天您还只能喝米汤,今天能喝两口粥,就是进步呀。您看,您老伴特意给您熬了小米粥,里面加了您爱吃的南瓜,不尝尝?”

这段对话让林子建愣在原地。在课本里,术后饮食指导是一条条清晰的条目:“术后6小时禁食,肠蠕动恢复后可进流质饮食,逐步过渡到半流质、普食……”但在病房里,让患者愿意进食的,往往不是条文,而是护士对患者心理状态的敏锐捕捉。

10床是位年轻的阑尾炎术后患者,因为担心伤口感染,拒绝下床活动。“医生说今天可以下床走走了,有助于排气。”实习护士小陈劝了半天,患者却把头扭向一边。这时,李护士走过去,拿起患者的手机说:“我帮你查了,阑尾炎术后早下床,恢复快的话3天就能出院,耽误不了你下周的球赛。”听到“球赛”两个字,患者眼睛一亮,主动坐了起来:“真的?那我试试。”

“沟通不是单向输出,是找到患者在意的‘点’。”李护士事后对大家说,“外科患者大多面临手术创伤,心理防线很脆弱,有的担心恢复,有的焦虑费用,有的害怕疼痛。你们要学会‘听弦外之音’,才能把护理知识讲到他们心里去。”

在换药室的观察让林子建对“疼痛”有了新的认知。一位糖尿病足患者每次换药都疼得直咧嘴,护士小张每次都先和他聊几句家常:“张大爷,昨天您儿子是不是来看您了?他说给您带了您爱吃的桃子呢。”趁着大爷注意力转移的瞬间,她迅速完成了伤口清理和敷料更换。“分散注意力是缓解疼痛的好办法,但前提是你得知道患者的‘兴趣点’。”小张一边整理用物一边说,“这些信息,都藏在平时的聊天里。”

感悟:从“看见”到“理解”的跨越

实习最后一天,王护士长让林子建写一份“认知清单”,记录下最触动自己的三个瞬间。他在本子上写下:手术室护士核对器械时的专注眼神、李护士握住患者双手的温度、换药室里那句“别怕,我轻点”。

这些瞬间,没有课本里的护理操作流程,没有复杂的医学术语,却让林子建对“护理”二字有了更鲜活的理解。认知实习像一面镜子,照见了护理工作的琐碎与伟大——它不仅是扎针、换药、记录这些技术动作的叠加,更是在每一个细节里注入对人的尊重与关怀。

最后一天离开病房时,3床的患者已经可以扶着墙慢慢走路。他看到林同学和其他实习生们,笑着挥了挥手:“谢谢你们这些天来看我,等我出院了,给你们送锦旗!”大家连忙摆手,心里却暖烘烘的。护士长看着他们,说了句意味深长的话:“你们现在看到的,只是护理工作的冰山一角。但只要记住这份‘被需要’的感觉,未来无论遇到多少困难,都能找到坚持的理由。”

走出空军军医大学第一附属医院住院部大门,夕阳将林子建和同学们的影子拉得很长。他摸了摸胸前的实习胸牌,突然明白,认知实习的意义,不在于学会多少操作技能,而在于让他们透过那些看似平凡的日常,读懂护理工作的本质——用专业守护生命,用温度传递善意。

这场没有实操的实习,早已在林子建心里埋下了一颗种子。未来某天,当他真正穿上护士服,手握针筒时,定会想起这个夏天,在空军军医大学第一附属医院透过观摩镜看到的温暖与力量。