2025开年重磅突破!复旦大学团队全球首创“脑-脊接口”技术,助力瘫痪患者重新站立行走。

上海,2025年1月——新年伊始,复旦大学附属中山医院联合复旦大学“加福民”科研团队取得重大医学突破!通过全球首创的微创脑-脊接口(Brain-Spine Interface,BSI)技术,成功让三例脊髓损伤瘫痪患者实现自主站立、迈步,并在辅助下行走。这一里程碑式的成果标志着脑机接口(BCI)技术在临床康复领域的应用迈入全新阶段,为全球数百万脊髓损伤患者带来希望。

一、突破性技术:微创脑-脊接口(BSI)如何实现“意念控制行走”?

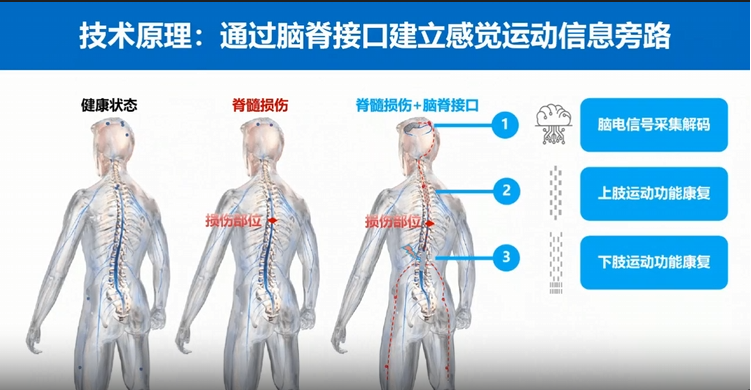

传统脑机接口多聚焦于大脑与外设机械臂或计算机的交互,而此次复旦大学团队开发的“脑-脊接口”技术创新性地实现了“大脑信号→脊髓神经→下肢运动”的直接调控。

在严格伦理审查和临床试验中,三位因外伤性脊髓损伤(胸段)导致下肢瘫痪2-5年的患者接受了BSI系统植入。经过3-6个月的康复训练后,患者已能在外骨骼或助行器辅助下完成:

1.自主站立并保持平衡

2.有意识地迈步行走(短距离)

3.上下楼梯(需轻度扶持)

其中一位患者激动表示:“当我能再次控制自己的腿时,感觉像做梦一样!”

二、脑机接口(BCI)技术:从科幻到现实的跨越

脑机接口概念自20世纪70年代提出,历经半个世纪发展,终于在医疗领域迎来爆发:

1.2000s:非侵入式BCI实现简单字符输入(如霍金使用的语音合成系统)。

2.2010s:侵入式BCI让瘫痪患者操控机械臂(如Neuralink动物实验)。

3.2020s:BSI技术首次实现“脑→脊髓→肢体”闭环,突破运动功能重建瓶颈。

这一成果已引发国际医学界高度关注,《自然·医学》(Nature Medicine)期刊特邀评论称:“中国团队在神经康复工程领域树立了新标杆。”加福民教授表示:“下一步将优化系统便携性,并探索完全植入式BSI的长期安全性。”

2025年,脑机接口不再只是“黑科技”的代名词,而是真正改写患者命运的钥匙。随着BSI技术的成熟,未来或将成为康复医学的“标配”疗法,让更多“不可能”变为可能,将帮助截瘫患者恢复行走能力,重建大脑-肢体神经环路,为神经损伤提供新型解决方案。