在国家大力推进职业教育产教融合的背景下,三亚学院健康医学院/健康产业管理学院积极响应《国家职业教育改革实施方案》号召,将产业前沿动态与教育资源深度整合。康管学院康复治疗学专业突破传统教学模式,构建“行业专家进课堂、临床案例即教材、真实项目促实践”的立体化育人体系。此次与“益寿善行堂”等行业领先机构合作,引入资深临床专家担任客座教授,正是学院打破校园围墙、实现教育链与产业链无缝衔接的关键举措。通过搭建产教协同育人平台,学院致力于培养兼具扎实理论基础与精湛实操能力、能迅速适应智慧医疗发展趋势的高素质康复技术人才,为健康中国建设注入创新动能。

一、临床大师亲授“新医正骨”精髓,学生直面脊柱康复核心技术

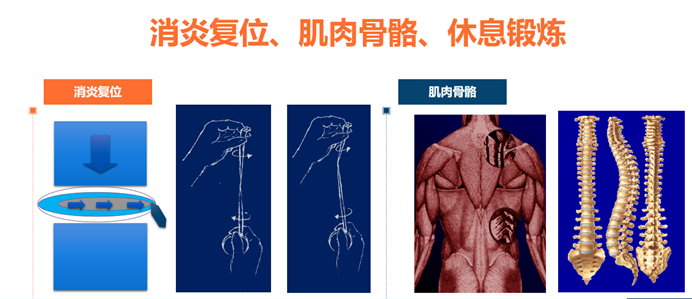

在健康产业管理学院康复治疗学专业的最新课堂上,来自“益寿善行堂”的资深临床专家为学子们带来了一场关于“新医正骨”技术与临床思维的深度盛宴。课程聚焦脊柱功能障碍的精准评估与高效治疗,系统传授了具有行业标杆价值的核心技艺。

脊柱生物力学精析:深入解读“单/多椎体位移”理论,剖析旋转、侧弯、压缩等病理机制,奠定科学诊疗基础。独创“四线定位”诊断法:手把手指导学生掌握脊柱“轴线、侧线、顶线、间线”的临床触诊与影像判读技术,实现病变椎体的毫米级精准定位。

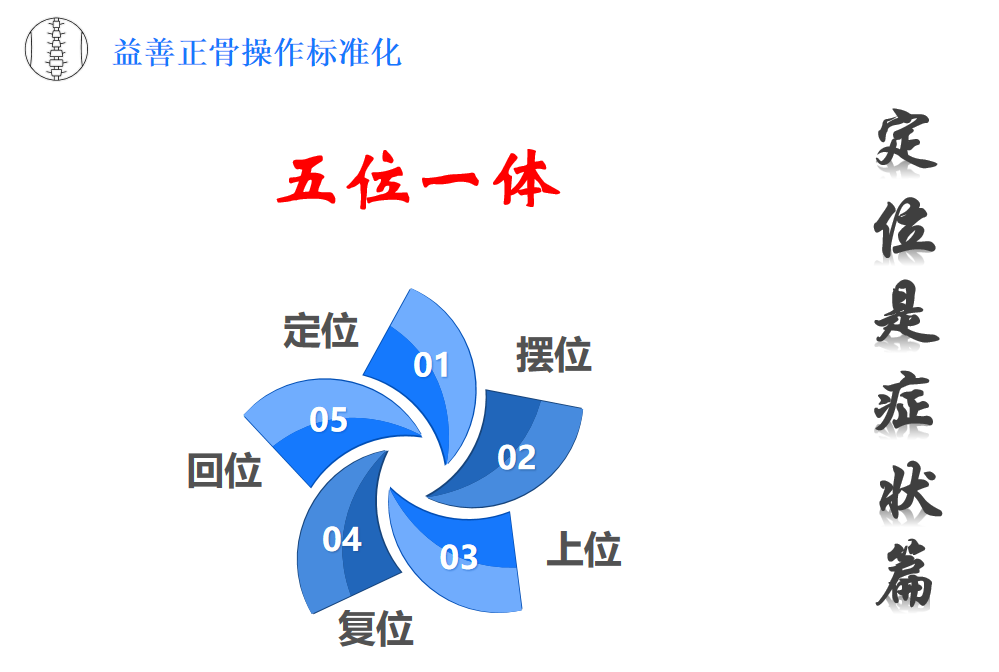

脊柱定点旋转复位术实战:专家现场演示并指导学生操作“摆位-定位-复位-回位”标准化流程,强调手法连贯性与力道控制,确保治疗安全有效。

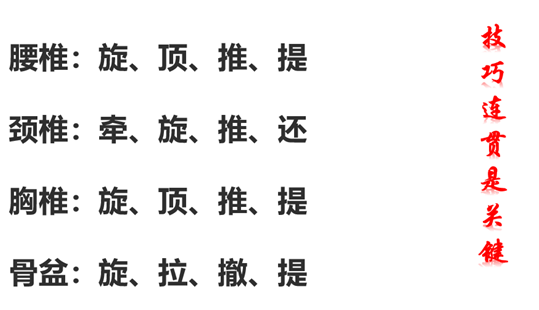

腰椎推法“四字要诀”精炼:提炼“旋、顶、推、提”核心技巧,通过模拟操作与即时反馈,强化学生手法的流畅性与治疗深度。

课程更前瞻性地融入“益寿善行堂”在智能康复领域的创新实践,探讨云计算、物联网构建的区域医联体康复网络,以及“滴滴正骨”等“互联网+康复”新模式如何解决居家康复指导缺失、数据孤岛等行业痛点。此次校企协同授课不仅让学生零距离掌握临床稀缺技术,更深刻理解了数字化技术驱动下康复服务的未来形态,为成长为行业亟需的复合型康复人才铺就坚实基础。

二、深度解析“脊柱定点旋转复位法”,临床思维与标准操作双轨并进

“益寿善行堂”专家以冯天有教授“四大创新”为核心,系统剖析了脊柱定点旋转复位法的科学内核与标准化实践体系。课程聚焦技术革新与临床落地的深度融合,为学生构建起从理论到操作的完整能力链:

1.四大创新理论:重塑脊柱功能障碍认知。专家以“单/多椎体位移理论”为基石,深入解析脊柱病理力学机制。

动态揭示脊柱失衡本质:通过生物力学模型演示侧弯、屈伸、旋转、压缩等多维复合位移的叠加效应,阐明“椎体三维偏移”对神经血管的压迫机制。

“四线定位法”的精准应用:结合临床影像案例,指导学生通过触诊“轴线、侧线、顶线、间线”,实现病变椎体位移方向与角度的毫米级判定,奠定精准复位前提。

2.脊柱定点旋转复位法:五步标准化操作精要。专家现场演示“定位-摆位-上位-复位-回位”全流程操作规范,并强调临床安全核心。

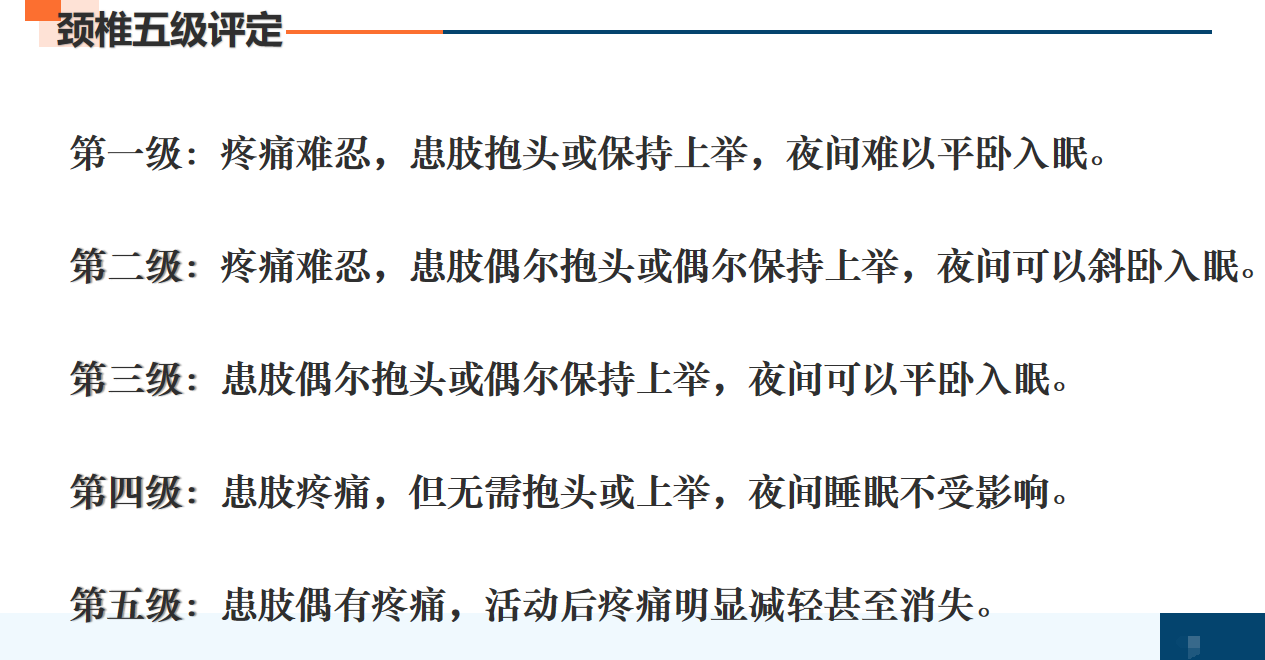

(一)定位精准化:利用体表标志与四线触诊锁定错位椎体,规避相邻节段干扰;(二)摆位个体化:依据患者疼痛分级(如腰椎/颈椎五级评定)、体态代偿特点调整体位,(三)确保应力精准传导;(四)复位定向化:通过部位专属手法口诀控制力道与方向——腰椎“旋、顶、推、提”、颈椎“牵、旋、推、还”、胸椎“旋、顶、推、提”、骨盆“旋、拉、撤、提”,实现“轻、巧、透”的定向复位;(五)安全双保险:操作全程以患者疼痛反馈为警戒线,同步监测神经反应,杜绝暴力正骨风险。

3.临床思维升华:从技术操作到诊疗决策。

课程创新性引入“五级疼痛-功能评估体系”推动学生实现能力跃升。数据驱动诊疗:以腰椎/颈椎五级评定标准为标尺(如“行走距离-疼痛阈值”“夜间睡眠-肢体代偿姿势”关联性),量化评估治疗优先级与康复预期;风险预判实战:结合《益善正骨影像经验指导》,分析X光/MRI影像中的力学失衡征象,预判复位禁忌证(如椎弓根崩裂、严重骨质疏松),强化临床决策安全性。

4.技术传承与行业规范双轨并行。

专家同步分享“益善正骨标准化推广体系”的产教融合价值;教材-操作-质控三位一体:以《新医正骨手法实用指南》为教材、《五位一体操作流程》为规范、《影像经验指导》为质控,构建可复制、可监管的技术标准;解决行业痛点:通过标准化教学弥合临床机构“手法依赖经验传承”“操作规范性不足”的痛点,为行业输送“懂原理、精操作、善评估”的复合型人才。

三、破解腰椎病年轻化危机,脊柱复位技术标准化教学赋能临床实战

通过标准化教学弥合临床机构“手法依赖经验传承”“操作规范性不足”的痛点,为行业输送“懂原理、精操作、善评估”的复合型人才。本次课程将流行病学洞察、病理分型解析与标准化操作深度融合,使学生不仅掌握核心技术,更建立起“数据驱动评估、代偿机制解读、安全边界把控”的临床思维体系。

1.触目惊心的腰椎病年轻化趋势

2亿患者背后的结构性矛盾:我国腰椎病发病率达15.2%(每6-7人中1人患病),25-39岁人群检出率激增47%,久坐、过重书包致青少年发病率逐年攀升。低就诊率与高误治风险:仅30%患者正确就医,超90%曾自行用药或按摩,约6000万患者因延误治疗出现下肢麻木、间歇性跛行等神经损伤症状。全球健康危机预警:WHO数据显示腰痛已成为全球致残主因,2050年患者将达8.43亿,中国颈腰椎疾病发病率高居常见病第二位。

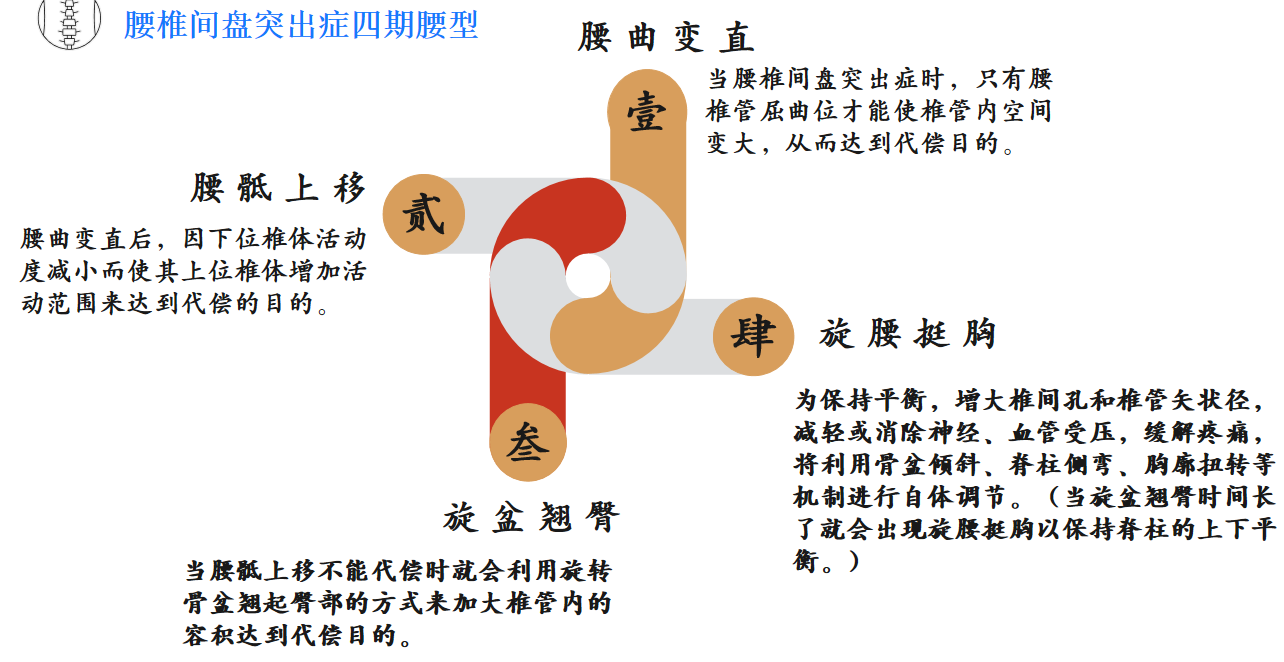

2.四型分期的病理机制与个体化复位策略

四型代偿体态的科学破译:腰曲变直型:骨盆后倾代偿,需恢复腰椎前凸弧度;腰骶上移型:重心前移致L5-S1压力倍增,需减压复位;旋盆翘臀型:单侧骨盆旋转引发脊柱侧弯,需矫正力线;旋腰挺胸型:长期代偿继发胸椎扭转,需整体调衡。

“因病施法”的技术适配:针对不同分型定制复位方案,如旋盆翘臀型采用骨盆旋转矫正结合腰椎侧弯复位技术。

3.脊柱定点旋转复位法的标准化落地

依托冯天有教授创新体系,现场演示“五位一体”操作全流程:定位:结合触诊与影像(X光/CT/MRI),以“四线定位法”锁定L4棘突右偏等病变靶点;摆位:患者双手交叉抱肩,医者左肩顶住腋下形成力学支点,微调身体至15度预复位角;上位:医患保持一拳距离,左臂带动力矩,右拇指精准抵住患椎棘突;复位:旋转牵引同步发力,听到弹响即提示关节突关节复位;回位:缓慢恢复体位并即刻评估症状缓解程度,验证疗效。

4.“四字要诀”破解临床操作盲区

专家提炼手法安全增效的核心技巧:旋:患者主动旋转40度,遇痛即回旋5-10度避让神经敏感区;顶:肩峰动态维持脊柱直立,杜绝侧倾导致的暴力扳法;推:拇指如“乒乓挡球”轻抵棘突,利用旋转惯性自然复位;提:遇关节卡顿时同步上提创造松动空间,确保操作一气呵成。

四、直击脊髓型颈椎病防治痛点,产教融合培育精准康复决策力

健康产业管理学院康复治疗学专业产教协同,高阶课程中,“益寿善行堂”专家聚焦脊髓型颈椎病这一致残率最高的临床难题,通过流行病学洞察、分型诊疗策略与风险防控体系的立体化教学,培养学生应对颈椎病“井喷式”增长的实战能力。

1.六型分期与“因病施法”的临床决策逻辑。

专家结合刘益善教授临床体系,构建分型诊疗思维框架:脊髓型颈椎病的红色警报:解析四肢瘫痪、大小便失禁等致残征象,强调早期识别霍夫曼征(+)、踝阵挛(+)等神经损伤标志。

分型差异化治疗路径:颈型/神经根型:以脊柱定点旋转复位法为主,配合牵引缓解神经压迫;交感型/椎动脉型:侧重手法松解颈交感链,改善头晕、心悸症状;脊髓型:严格筛选适应证(如案例中王女士无急诊手术指征者),采用碳素光。消炎+罐灸松解+轻手法复位的“保守治疗铁三角”

脊柱定点旋转复位法的颈椎精细化操作:依托冯天有教授创新技术,现场拆解“牵-旋-推-还”四步安全要诀:牵:仰卧位轴向牵引3-5分钟,打开椎间隙降低复位压力;旋:患者主动左旋45度遇痛即回旋10度,避开神经根敏感区;推:拇指轻抵C5右偏棘突(如病例2),利用旋转惯性“四两拨千斤”;还:缓慢回正体位并即刻评估上肢肌力、麻木感改善程度。

在健康中国战略与职业教育改革双轮驱动下,健康产业管理学院以“临床问题为导向、企业技术为纽带、能力重塑为目标”,邀请刘益善教授、携手“益寿善行堂”打造康复治疗学产教融合新范式。

(刘益善教授介绍)

健康产业管理学院与“益寿善行堂”深度践行产教融合,以脊柱疾病年轻化危机(我国腰椎病患者超2亿、颈椎病患者2030年或破3亿)为切入点,将行业稀缺技术转化为标准化教学体系:围绕冯天有教授脊柱定点旋转复位法核心,提炼腰椎“五位一体”流程(定位-摆位-上位-复位-回位)及颈椎“牵旋推还”四诀,精准控制手法误差≤5度;同步植入临床决策思维,通过腰椎/颈椎五级疼痛-功能评估体系、脊髓型颈椎病分型诊疗策略(如保守治疗“铁三角”:碳素光消炎+罐灸松解+轻手法复位)及《手法治疗风险志愿书》禁忌证识别,培养学生“数据驱动评估、安全边界把控”能力。校企协同破解“基层误诊率高、技术传承断层”痛点:企业专家携真实病例(如58岁脊髓缺血变性患者非手术干预)进课堂,公众号数字化平台覆盖触诊指南与居家康复技能,前瞻性融入智能医联体管理模块。项目已培养200余名复合型康复师,就业率98%(83%入职三甲医院),为健康中国2030降低脊柱致残率注入新动能,树立“教育链-产业链-健康链”闭环职教范式。